|

第五十一話 1.未体験の音 2003年6月18日の夕方、“Viola” の処女作 『SPIRITO』 と 『BRAVO 2BOX SET』 が持ち込まれた。これらの存在は以前から承知していたものだが、私は実物を聴いてみないことには一切の評価も行わず、コメントも発しないという主義なので、 問い合わせに対しては聴いていないものは聴いていないとはっきりと申し上げることにしている。 当たり前のようだが、じっくりと検証をしたこともないコンポーネントを知ったかぶりして語るセールスマンも多いらしい。 まるで、街中で見かけた他人を、さも知人のごとく人格を説明し始めるかように…。 私は自分のホームグラウンドで自分のやり方でテストしたものしか推奨していないので、おのずと商品数は限られるのだが、 私が設定している高いハードルを越えてきたコンポーネントたちには私の感性を持って大いなる"信任状"を発行しているものである。私が“Viola”の第一印象は下記のシステムでのものであった。 Timelord chronos(AC DOMINUS) ⇒ dcs 992/2(AC DOMINUS) ⇒ Esoteric P-0s(AC/DC DOMINUS & RK-P0) ⇒ dcs MSC-BNC Digital Cable ⇒ dcs purcell 1394(AC DOMINUS) ⇒ dcs MSC-BNC Digital Cable ⇒ dcs Elgar plus 1394(AC DOMINUS) ⇒ Viola BLUES SILVER INTERCONNECT 2m ⇒ Viola SPIRITO(AC DOMINUS) ⇒ Viola BLUES SILVER INTERCONNECT 6m ⇒ Viola BRAVO 2BOX SET (AC DOMINUS) ⇒ PAD DOMINUS SP BI-WIER 5m ⇒ B&W Signature 800 (以降はS800と表記) 昨年から“Viola”については部分的な姿を写真で見せられ、最近では雑誌でも紹介されているが、さしたる期待は抱かずに試聴室でのセッティングを担当者に任せて私はデスクワークに集中していたものだ。良い意味で高額な新製品には免疫が出来ているのか、プライス、大きさ、スペック、そして輸入元からの口コミなど、一切の事前情報を信用しない私は平然と自分のやりかけている仕事に精を出していたのである。 さて、音が出始めたようである…。 すると、若手アシスタントの上遠野が…、「店長、凄いですよ!! これ!!」と興奮しているではないか…。「そうかい!? どれどれ…」という心境で試聴室に入っていくと…。 「おお〜!!こんな音は今まで聴いたことないぞ!!」 S800の登場以来、このスピーカーで数多くのコンポーネントを試聴し、スピーカーを固定することで多様な分析を行ってきたものだが、“Viola”の演奏は過去の記憶にあるアンプの表現力とは異質であり、 例えようもない魅力に我を忘れて聴き入ってしまった。とにかく一切のストレスがないのである。オーケストラの弦楽、金管楽器、スタジオ録音の鮮明なリズム楽器、どれをとってみてもしなやかな鋼のごとく十分なテンションを持ちながら刺激成分がまったくない。 しかも、電源を入れてからまだ10分も経っていないのに、十分な余韻感を最初から振り撒いているではないか!! S800がこんな音で鳴るということに驚きを隠すことが出来なかった。微笑みながら見守っている輸入元の担当者に私は思わず宣言してしまった。 「これは一年ぶりに随筆で取り上げる価値がある音だよ!! うん、まかせといて!!」 |

|

2.キーパーソン “VIOLA AUDIO LABORATORIES INC.”は2000年11月に設立された真新しい会社である。 米国コネチカット州ニューヘヴンに8,000平方フィートの工場とオフィスがあるが、社員数は15名と小規模であり、

月産能力もSPIRITOは5台、BRAVOで10台程度と完全ハンドメイドを貫いている。

米国コネチカット州ニューヘヴンに8,000平方フィートの工場とオフィスがあるが、社員数は15名と小規模であり、

月産能力もSPIRITOは5台、BRAVOで10台程度と完全ハンドメイドを貫いている。現在のところ6カ国に輸出契約が確定し、4カ国で契約進行中ということであり、米国内では五都市でのディーラー契約があるという。 さて、創立間もない同社であるが、中心となる二人の設計者は知る人ぞ知るハイエンド・オーディオ業界の大ベテランであるだけでなく、確固たる実績を残してきた職人気質の持ち主である。 その二人のプロフィールなくしてViolaの誕生はありえなかったものだろう。 “Viola Audio Labs” の発端は、中心になる人々のハイエンド・オーディオでの経験の中で培われた人間関係にある。 Tom ColangeloとPaul Jaysonがオーディオ業界で長年にわたって発展させてきた共同作業がその中心となっている。 Viola Audio Labsの発端は、中心になる人々のハイエンド・オーディオでの経験の中で培われた人間関係にある。 Tom ColangeloとPaul Jaysonがオーディオ業界で長年にわたって発展させてきた共同作業がその中心となっている。 ハイエンド・オーディオの創始者と言われている、かの“Mark Levinson”の元で二人の職歴は始まった。 最初のハイエンド・オーディオ会社、“Mark Levinson Audio Systems” を展開していた創始期に、Markは物理学の法則に鋭敏な理解を持っている若いオーディオ・マニアをパートナーとした。 それがTom Colangeloだった。Tomは1970年代にMLASの設計技術部長となり、次の30年間のオーディオの世界でリーダー的存在となったMLASの伝説的な製品のいくつかの開発にたずさわった。 設計部門の第二のメンバー、Paul Jason は次席技術者としてMLASに加わったのである。 MLASで一緒に働いていたときに、TomとPaulは組み立てと製造にクラフツマン・ギルドの方法を初めて取り入れた。 手にはいる限り最高の部品を用意し、すべての部分を調べ、可能な限り最高の音質の製品を作るために最高の品質水準を採用した。 より大きな信頼性、安定性、利便性を可能にするためのトランジスターを使ったソリッドステート・テクノロジーが真空管に代わって採用されたのである。 Levinsonが新会社を作るためにMadrigalを離れたとき、TomとPaulは設計の中心となるために彼と一緒にCelloに移籍する。 新しい環境の中でTomはハイエンド・オーディオの指標となるような製品を創造し続けた。Audio Suite, Audio Palette, Performance Amps、Stringsが彼らのシステムの最初のコンポーネントとなった。 Stradivariusスピーカー・ラインを発表してラインアップを完成させ、引き続きTomとPaulは各国で高く評価されたEncoreラインのコンポーネントと 1980年代から1990年代初頭を形作ったスピーカーの連作などを設計している。一方でPaulは工学の学位学習を終え技術部長となり、Tomは研究開発の取り組みをリードし続けていた。 しかし、残念ながら経営的な才覚に恵まれないMark LevinsonはまたもやCelloを離れることになり、その後Celloは三つの会社へと分離してブランドとしては存続することになる。 そして、TomとPaulは長年のMark Levinsonとの関係から独立し、自分たちの感性をストレートに表現するためにViola Audio Labs社を設立したのである。その基本理念とは…。  Tom Colangelo と Paul JaysonはViolaの創立に当たって最高品質のオーディオ再生の遺産を引き継ぐことを決意した。

Tom Colangelo と Paul JaysonはViolaの創立に当たって最高品質のオーディオ再生の遺産を引き継ぐことを決意した。世界がホーム・シアター、マルチ・チャンネル、ディジタル・オーディオへと動いた時期に、Violaは初期のMLAS機器の伝統を継承し、最高品質のオーディオ再生に視点を定めているのである。 これはCello時代のコンポーネントを超えることを新しい使命とする彼らの大きな目標となっているものだ。 Violaのチームは最良のパーツ、最高の水準、丁寧な検査、質の良い技術、芸術的なデザインによってコンポーネントを作り出している。 数字の有効性と同時に、音楽は、数学的公式で計測し提示できるという信念だけでなく、最も純粋な形の再生によって経験され表示されるものであることの受容が彼らを導く力になっているという。 演奏者の経験を再生する最善の道はできるだけクリーンな回路であると彼らは信じている。Violaのデザインと生産方法はこの信念と手作りの高品質製品の終わることのない技術者魂によって具現化したものだ。 Tom Colangeloはオーディオにたずさわった当初から、同じ音楽が、使われる再生システムによって違って聞こえることに気づいてオーディオに夢中になったという。 コンポーネントが出てくる音に色づけをした時には、音楽を聴くことでもたらされる感情的な経験が減少するという事実が彼を悩ませた。 彼とPaulは音質に関してニュートラルなコンポーネントを設計することが全力をささげてきた。音がニュートラルであれば、聞き手は音楽を"感じる"ことができ、聴くことの芸術的、感情的、 精神的ニュアンスへと導かれると信じている。 Violaでは音のニュートラル性の追求が続いているという。計測は目安として役立っているが、設計はもっと心をひらく作業だという。 相反する要因で修正が必要とされたとき、解決には常に最も耳に抵抗のない方に向かうことを基本としている。 最高品質を達成する鍵は、品質のコンセプトを、全プロセス ? 設計から、パーツの調達へ、製造へ、顧客の購入へ、そして最終的にはアフターサービスに至るまでのプロセスの中にブレンドすることであることを、 このグループは、以前の会社での経験から学んでいたという。Violaは技術者魂をもってオーディオデザインへアプローチすることに挑戦し、そのパフォーマンスを持って成功させたと言えるだろう。 さて、アンプを構成するものとして、回路、電源、素子という電気的な要素の他にも、音質に大きな影響力を持つ物として大切なのが筐体構造である。 私はこれまでにもJEFF ROWLANDやMARKLEVINSONなどを随筆で取り上げてきたが、Violaでは他社に例のない大きな特徴がCelloの時代から受け継がれているのである。 Violaを紹介するキーワードのひとつ、オープンアーキテクチャー、この聞き慣れない言葉が彼らの技術力を代弁することになる。 |

|

3.Open Architectureとは 世界中に数あるハイエンド・オーディオのアンプを多数取り扱ってきたが、そのボディーの構造には個々のメーカーで大変大きな違いを見せている。個性的なものを代表例として思い出してみると…。JEFF ROWLANDはアルミのインゴットをくりぬいてパーツを納める空間を作った。数ある高級アンプでも、筐体の剛性が最も高いのはこの構造だろう。COHERENCE/SYNERGY2i/MODEL 201などが好例と言える。 次には、尋常ではない厚みのアルミをボックス状に組み合わせて作られたのがSUTHERLANDである。代表的なものはプリアンプのC1001、モノパワーのA1000などがあげられる。 この場合の尋常ではない厚みというのは2センチ程度のもので、いわゆるパネル状ではなく、アルミを削り出して成型したブロックを組み合わせたというものである。 そして、GOLDMUNDはMIMESIS 9 の世代では1センチの厚みの鉄板を箱型に溶接して組み上げ、親指ほどの太さのスパイクを同じく溶接で取り付けていた。 これもまた強靭な筐体であり、同社のメカニカル・グランディングという思想を色濃く反映したものだった。アンプのボディーとしては、これらが高剛性の極みという感じのものである。 そして、最も一般的な構造は、左右、上下、前後、という対になる六枚のパネルを箱型に組み立てたものであり、MARKLEVINSON / KRELL / FM ACOUSTICS / ACCOUSTIC ARTS / Burmester などなど、 生産性とメンテナンス性がよく、この設計しやすい構造を前述以外の最も多くのメーカーが採用しているものである。 では、Violaはどのような構造なのか? 一口で言ってしまえば、上記のいずれにも属さず、唯一CELLO社のAUDIO SUITEが同類であるオープンアーキテクチャー構造と言われるものなのである。 さて、具体的にはどういうことなのか?  そこで、Violaのweb siteにも輸入元Zephyrnのweb siteにも、そして、雑誌にも掲載されていないViolaのオープンアーキテクチャー構造を、

この随筆ならではのこだわりとして大胆にも分解して内部構造を克明にご紹介することにした。

そこで、Violaのweb siteにも輸入元Zephyrnのweb siteにも、そして、雑誌にも掲載されていないViolaのオープンアーキテクチャー構造を、

この随筆ならではのこだわりとして大胆にも分解して内部構造を克明にご紹介することにした。さて、写真3はSPIRITOのボンネットを取り外してみたところである。外見からはわかりにくいが、格子状のボンネットは波型の複雑な形状であり前面に放熱用の小穴が均等に空けられ通気性を確保している。 以前のAUDIO SUITEでは確か薄いパネル状のものだったが、CADによるコンピューターでのデザインが可能になり、そのこだわりが見事に形状に表れている。 そのボンネットなのだが、断面を見るとその凝りようが良くわかる。写真4は外観からはわからないボンネットの断面を示している。鋼材でH鋼という建設材料があるが、それに似た構造で大変に剛性が高いものだ。 一枚の板状のものを組み合わせて作るボックス形状とは比較にならない強度を持たせているのである。 そして、驚かされるのは写真5に見られるように、このボンネットは6個のパーツからなっており、そのパーツを組み合わせ接合している部分の噛み合わせの仕方である。  これらが音質に直結しているかどうかは推測するだけしか出来ないが、作者のこだわりをどこで見出すことが出来るか、視点を変えるとこのような技が生きていることに気が付くものである。 分解してみて初めてわかったViolaのこだわりに脱帽である。  次にボンネットを取り去ってから、内部にインナーシャーシーが現れるのだが、

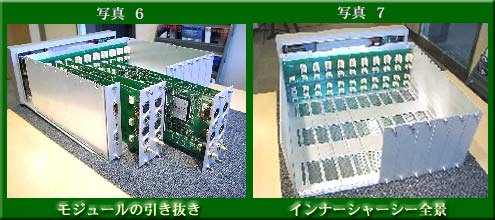

そのトップカバーを外すと写真5のようなモジュールが見えてくる。この写真では一番上に見える入力用のV20 Reference Input Moduleの左右チャンネル二枚の基板を今まさに引き抜こうとしているところである。

これらのモジュールはインナーシャーシーの底部に基板を挿入する際のガイドとなる溝が彫ってあるので、それに合わせてスライドさせながら二枚1セットの基板を精巧なピンソケットのラッチが

「カチッ」とはまるまで押し込むものである。 次にボンネットを取り去ってから、内部にインナーシャーシーが現れるのだが、

そのトップカバーを外すと写真5のようなモジュールが見えてくる。この写真では一番上に見える入力用のV20 Reference Input Moduleの左右チャンネル二枚の基板を今まさに引き抜こうとしているところである。

これらのモジュールはインナーシャーシーの底部に基板を挿入する際のガイドとなる溝が彫ってあるので、それに合わせてスライドさせながら二枚1セットの基板を精巧なピンソケットのラッチが

「カチッ」とはまるまで押し込むものである。SPIRITOの基本バージョンにはイン・アウト各1モジュールが搭載されており、それらを静かにインナーシャーシーから抜き出そうとしているのが下の写真6である。 この各モジュールは上下端にあるビスによってインナーシャーシーに固定されている。ちなみに、このインナーシャーシーは特に剛性を配慮したような設計ではなく、 これらの入出力モジュールが取り付けられない場合には正にオープンアーキテクチャーの極みとも言えるようなパネルの組み合わせだけになってしまう。それが写真7だ。  シャーシー、あるいはアンプとしての構造体を構成する部品点数は、前出のようにアルミブロックを削り出して作ったものだと、本体と裏蓋という極端に言えばたった二つの構成要素で済んでしまうものである。 部品点数が増えれば増えるほど、それらを接合し組み立てる際の加工精度の高さと生産コストが求められることになるだろう。  ちなみに、前述のV20 Reference Input Moduleの定価は75万円である。 ちなみに、前述のV20 Reference Input Moduleの定価は75万円である。そしてV30 Reference Output Moduleの定価は100万円であり、それ以外のSpirito Mainframe and Power Supplyで300万円と言うことになる。 言い換えれば、空っぽのSPIRITOのケースだけで300万円ということなのだから、Violaのモノ作りへのこだわりとポリシーが顕著に現れているところでもあろう。 いや、ただの空っぽのケースだけで300万円という表現は撤回しなければならない。それは電源部の他にも高精度なボリュームコントロール機能も含んでいるということである。 SPIRITOのボリュームノブを回すと「カリカリ!!」っと、昔のCelloの時代に高価な固定抵抗を数十個ドラム型のフレームに取り付けた芸術的なアッテネーター・ボリュームの感触を思い出してしまうのだが、 使う人に満足感を提供するこの指先のフィーリングをどこで作り出しているのか? 写真9を見てもCello当時の純粋なアナログ・ボリュームの面影はどこにも見当たらないが…。  さて、写真9はボリュームのノブの裏側である。大きな歯車が見えるが、

これに板バネによるクリックを与えて独特のフィーリングを作り出しているのである。

ちなみに下にも同じ構造が見えるが、左右バランス・ノブの同様な機構である。そして、このボリュームノブの裏側の黒い小箱から数本のケーブルが引き出されているが、それがどこに行くのか!? さて、写真9はボリュームのノブの裏側である。大きな歯車が見えるが、

これに板バネによるクリックを与えて独特のフィーリングを作り出しているのである。

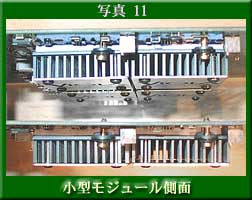

ちなみに下にも同じ構造が見えるが、左右バランス・ノブの同様な機構である。そして、このボリュームノブの裏側の黒い小箱から数本のケーブルが引き出されているが、それがどこに行くのか!? そこで、写真10(下)をご覧頂きたい。これはSPIRITOから取り外した各モジュールを並べたところだが、一番上がV20 Reference Input Module、真ん中がV30 Reference Output Moduleである。 一番下がパワーサプライから電源の供給を受ける端子と、リモートコントロール用の接続端子、そして内蔵ROMの書き換えのためにアクセスするRS232ポートが搭載されている標準搭載のProcessor bayである。 SPIRITOのボリュームコントロールは出力基板、V30 Output Moduleに内蔵されており、ここに上記のボリュームメカからの配線が導かれていくのである。 SPIRITOのボリュームコントロールは過去のCelloの頃とは大変様変わりしており、V30モジュールに内蔵された集積回路に格納された微小なチップ抵抗を、 膨大な組み合わせで切り替えて一定のボリュームを設定していくエンコード方式となっている。 SPIRITOの液晶ディスプレーには小さくマイナス66dBからプラス16dBまでの変化量が数値で示されるようになっている。ここでも興味深いものを発見した。 写真11で見られるViolaとネームが記されている複数の小型モジュールである。 私はてっきりマークレビンソン時代のMLシリーズで使用されていた、内部を樹脂で固めシグナルパスの短縮化を狙った素子格納型モジュールかと思っていたのだが…!?

V20、V30の両メインボードともに、装着部品点数も少なく随分とシンプルに見えるのだが、このViolaマークのモジュールに主な回路を集約してシグナルパスを絶妙に短縮しているのである。 これほど大型のプリアンプでありながら信号経路は最短という機構は、オープンアーキテクチャーでの逆転の発想だろうか。思わず唸るデザインだ。  最後に電源部もボンネットを取り外してみたのだが、そこに表れた電源トランスの大きさに脱帽してしまった。 最後に電源部もボンネットを取り外してみたのだが、そこに表れた電源トランスの大きさに脱帽してしまった。以前にも同様な電源部を何度か見てきているが、それらは皆パワーアンプだった!! 恐らく、この電源トランスを使用すれば250W/ch程度の出力を持つアンプが設計できるはずである。 プリアンプなのに電源部を別筐体にしなければならなかった理由は、CDケースとの比較においても明らかだろう。思わず唸ってしまう電源部だ!! さて、ViolaのパワーアンプBRAVOも同様なオープンアーキテクチャー思想による設計なのだろうか? 当然SPIRITOのように入出力モジュールの着脱によって機能的に大きな特徴を持たせたものは、必然的にオープンアーキテクチャー構造を取らざるを得ないということも言えるだろうが、 入出力モジュールを交換できることが本来の目的なのであろうか? ここでパワーアンプBRAVOについても内部を観察してViolaの設計思想のあり方を私なりに考察してみることにした。 パワーアンプについてもプリアンプ同様に各社で構造的な特徴が多々見受けられるのだが、現代のハイパワーアンプではどうしてもヒートシンクのデザインと構造が最大の特徴として印象に残るものであろう。 70年代後半にMark LevinsonのML-2Lで見せたヒートシンクのデザインは当時の憧れの的でもあり、その造形美を音質の象徴として畏怖の念を持って見つめていたものである。 同様にデンマークのグリフォン、クレルという大量のバイアス電流を流すパワーアンプではヒートシンクのデザインで個性を競い合っていた。 やがて、この一見幾何学的であり幻想的でもあるヒートシンクは共振の原因ともなり、 そこに直結されたパワーデバイスをも機械的な振動による影響を与えるとしてダンプされたヒートシンクを持つパワーアンプも表れた。 そして、JEFF ROWLANDのように黄金分割比でヒートシンクを設計したり、ヒートシンクの羽の部分の肉厚も増してきて機械的な共振を嫌ったデザインが主流になり、 シンプルな形状へとヒートシンクの外見も変化していったものである。  さて、BRAVOは全段差動バランス回路であり、初段の電圧増幅部はデュアルFETをカスケード接続した回路からなり、

ローレベル・バッファーアンプを通じて出力段へと導かれるが、その出力段を間近に捉えたのが写真13である。 さて、BRAVOは全段差動バランス回路であり、初段の電圧増幅部はデュアルFETをカスケード接続した回路からなり、

ローレベル・バッファーアンプを通じて出力段へと導かれるが、その出力段を間近に捉えたのが写真13である。基板の左側に10個並んでいるのがTOP3型バイポーラ・トランジスターであり、これを四列としてチャンネルあたり40個のパワーデバイスを使用している。 このパワーデバイスの連なりに密接させている金属の塊のように見えるものが何とBRAVOのヒートシンクなのである。 強力な電源部のトランスから発生する微振動、スピーカーからの放射から空気中を伝播してくる音圧、またはパワートランジスター自身が発生する出力の大小に伴う微振動などが、 ヒートシンクにエネルギーを蓄え、その結果音質に影響するものだ。BRAVOはもとより電源部は別の筐体にしているので問題はないが、 やはりその他の要素からヒートシンクの表面積が大きくなればなるほど前述の影響を受けるものである。 旧来のMark LevinsonのML-2Lなどはドライバーの柄で叩こうものなら「カーン!!」と余韻を引きずる打音が盛大にしたものだ。 しかし、トランジスターをこれだけ使用するハイパワーアンプでは、どうしても放熱効果を求めるためにヒートシンクは大型化してくるものだ。 GOLDMUNDやFM ACOUSTICSのようにハイパワーながらバイアス電流を最低限にしか流さないアンプであればボディーの後方に納まる程度のヒートシンクで良いのだが、 AB2クラスのオペレーションで8オーム負荷に対して連続で350Wものパワーを叩きだすBRAVOはそのようにはいかない。 では、こんな小さなヒートシンクで、いかなる放熱効果をもたらしているのだろうか!? その答えが次の写真である。  まず、写真14ではふたつのファンが見えるが、この動作音はことの他静かであり回転しているのに気が付かないほどのものだ。

そして、写真15がちょうどその反対側なのだが、多数のフィンが取り付けられているのがわかるのだが、果たしてこの中身はどうなっているのかと興味津々で光を当てて覗き込んだのが写真16である。

まず、写真14ではふたつのファンが見えるが、この動作音はことの他静かであり回転しているのに気が付かないほどのものだ。

そして、写真15がちょうどその反対側なのだが、多数のフィンが取り付けられているのがわかるのだが、果たしてこの中身はどうなっているのかと興味津々で光を当てて覗き込んだのが写真16である。 おわかりいただけるだろうか? おわかりいただけるだろうか?表面に見える多数のフィンは、なんと箱型のヒートシンクの向こう側、つまりファンのある反対側まで波型のフィンがびっしりと連なっているのである。 これには驚いた。 何と言うアイデアによる表面積の稼ぎ方だろうか。 ここで現在のMark LevinsonのフラッグシップであるNo.33Lを思い出してみた。全高が80センチというNo.33Lは左右と前後のタワー形状のヒートシンクに合計60個のパワートランジスターを搭載している。 つまり、高さ80センチの巨大なタワー型のヒートシンクひとつに15個のトランジスターを縦方向にインライン状に配置しているのである。 当然ヒートシンクの上下では上昇する温度が違うので、温度センサーを上下に配してデバイスの温度管理を行い、二組のブロックによるプッシュプル動作での直線性を確保しているのだ。 そのNo.33Lと比較すると何とコンパクトなヒートシンクであろうか。そして、チャンネル当たり40個ということは合計80個のパワーデバイスの温度管理が完璧に一元化されるということにもなる。 更に、ヒートシンクはボディーに格納されているので、スピーカーからの音圧からもガードされるということになる。 パワーアンプにおけるオープンアーキテクチャーは内部構造に見られたようだ。 そして、もう一つ。 SPIRITOにおけるオープンアーキテクチャーの目的とは入出力モジュールを交換できるという機能的目的が本来の狙いなのかという問いに対して、 このパワーアンプにおける構造から音質的に最も関連性ある設計思想が感じられる。それはシグナルパスの限りない短縮化である。 プリアンプにおける入出力モジュールは当然実際の使用時には一系統ずつしか使わないものであり、あの巨体においても最短のシグナルパスを形成する。 同時にパワーアンプにおけるヒートシンクの小型化はパワーデバイス間の距離をも縮めてしまうということで、あの巨体にしてハイスピード化も実現しているのである。 巧みの技はここにも生きているのだ。  BRAVOでは、チョークインプットトランスを使用したインダクタインプット方式を採用しているのが大きな特徴だが、 これは、ほとんどのパワーアンプが採用しているコンデンサーインプット方式の整流回路に比べ、パワーファクターが高くAC電源のパワーを最大限利用できる点、ボルテージレギュレーションに優れている点、 ACパワーラインからのノイズと歪に高い防御性を持つ点ということが理由だ。 このチョークインプットトランスは、コモンコア上に2つの独立した巻き線を持ち、チャージ電流の不安定性をキャンセルさせている。 撮影のために持ち上げて横に寝かせてボンネットを取り去るときに、この重量にはへきへきされられたがCDとの比較で電源トランスの大きさを理解して頂ければと思う。 これこそオープンアーキテクチャーと思われる空間の取り方がBRAVOの音質を支えているエネルギーの供給源となっているものだ。 |

|

4.音楽に没入させる魅力とは 私の長年の経験から決まってお客様に申し上げている一つのセオリーとして、オーディオシステムの中で最も支配的なのはスピーカーであり、 これからシステムを構築していこうとするときには必ずスピーカーから選定すべきであると申し上げている。 当然スピーカーの変更が最も大きく音質を変えてしまうということなのだが、そんな通説を前提にするとアンプの変更によって特定したスピーカーをどのくらい変化させられるのだろうか? そんなシンプルかつ単純な疑問に対してViolaの登場は私にとって大きな衝撃でもあった。 近年は音質の判定で必ず使用しているワレリー・ゲルギエフ指揮、サンクトペテルブルク・キーロフ管弦楽団・合唱団による

「くるみ割り人形」で、まずオーケストラにおける表現力を聴いてみる。 近年は音質の判定で必ず使用しているワレリー・ゲルギエフ指揮、サンクトペテルブルク・キーロフ管弦楽団・合唱団による

「くるみ割り人形」で、まずオーケストラにおける表現力を聴いてみる。冒頭の序曲が始まると同じSignature 800が明らかにこれまでの体験と違う表情に変わっていることが聴き取れる。 それは弦楽器群のアルコにおいて顕著なのだが、弦楽器の質感に緊張感が見られず実にしなやかな楽音を聴かせるのである。 特にゲルギエフの録音ではエッジを際立たせた弦楽器の質感が多々感じられてきたものだ。つまり音量をいたずらに上げたり、またはシステム全体のどこかに違和感の要因が潜んでいたりすると、 てき面に弦楽器が切れ味の悪いナイフのように無理やりに空間を切り裂くようなストレスを感じさせることがあるのだ。しかし、Violaは違った…。 オーケストラの中で最も演奏者数の多い弦楽器群だが、Violaはその奏者一人一人までも精確に描き出し、その描写力は一切の刺激、ストレス成分を排除し、 これでもかというほど繊細な統一感を見せるのである。ストレートな女性の黒髪も櫛目が通っていなければ艶がないように見えるが、これまでViolaを知る前はこのような状態であったのかもしれない。 しかし、同じ楽曲でもViolaを使って演奏を始めた瞬間に、あたかもみどりの黒髪にブラッシングしたように、つややかな髪に流れるような方向性を整えると、 わずかな光に対してもハイライトが当たって光沢感として輝きはじめるのである。そして、それまではストレートヘアも黒い束、一つの塊としてしか見えていなかったのだが、 Violaによるブラッシング効果なのか、ブラシが通った後には髪の毛一本一本が規則正しく分離して見えるように、オーケストラでは弦楽の奏者数がぐっと増えたように認識される解像度の高まりを感じるのである。 ViolaがSignature 800で演奏する弦楽器にしなやかな潤いと解像度を提供するのだが、それは弦楽器だけではなかった。 ピッコロ、フルートといった木管楽器が一瞬にして吹き上げるフレーズが何回も登場するのだが、広いホールを独り占めして響き渡るこれらの管楽器が 時によってはハイビームのように眩しさと刺激感のある耳あたりを聴かせることがある。 しかし、Violaは木管楽器の質感までをも調教してしまったようだ。 風邪をひいた演奏者が、咳き込んだ瞬間にフルートの歌口に息を吹き込んでしまったと言ったらオーバーだろうが、 勢いをもてあました管楽器が、ハイテンションの極みで空間を切り裂くような場面を何度も体験してきたものだ。 それがどうだろうか!? Violaが奏でる管楽器はオゾン豊かな森林浴を堪能してきた奏者が、力みのない唇をそっと歌口に触れるように自然なテンションを取り戻すのである。 実に聴きやすく、適度なタンギングと正確な運指が回復されたようであり、木管のソロとしてのボリューム感を適切にステージ上で表現するのである。 これもしなやかだ!! 刺激成分を取り去るだけだったら、楽音を丸めていく傾向のアンプなのだろうか? しかし、この録音で聴こえるトライアングルは見事な鮮明さを持ってSignature 800のトゥイーターの質の良さを再認識させてくれる。これは高域に微妙なロールオフ効果をもって情報量を抑制し、 倍音成分の毛羽立ちを意識的に抑える傾向はViolaにはない、というワイドレンジ指向を裏付ける証拠と言えるだろう。 オーケストラにおける質感の向上と解像度の優秀さは私の記憶にないほど素晴らしいものであることはわかった。 それではスタジオ録音での楽音個々の再現性はどうだろうか? ここで選曲をがらっと変えてみることにした。 私の検証方法ではオーケストラを中心としたクラシックだけ、あるいはジャズ、ポップスなどのスタジオ録音だけという特定のジャンルのみを使用するということはない。 オーケストラでは各パートのバランス感覚を見るのに適しているし、コンポーネントの個性はスタジオ録音の特定の楽音で比較すると理解しやすいものだ。 「木を見て森を見ない」ということわざがあるが、森をオーケストラ、木をスタジオ録音の特定の楽音としたら理解していただけないだろうか。 そういうわけで、私は両方ともに重要視しているのでコンポーネントのテストにはありとあらゆるジャンルのCDを使用しているものだ。 そして、このViolaとの出会いでタイムリーにその素晴らしさを聴かせてくれたのがこれだ。  もうご存知の方も多いと思うがDavid Sanbornの新作「TIMEAGAIN」である。

これは何といってもメンバーが凄い!!

もうご存知の方も多いと思うがDavid Sanbornの新作「TIMEAGAIN」である。

これは何といってもメンバーが凄い!! 使用するのは 01)COMIN' HOME BABY であるが、初めて聴いたときにライナーノーツを見るまでもなく、すぐにわかったのがスティーヴ・ガッドのドラムとクリスチャン・マクブライドのベースであった。 軽快なリズムを刻むスティーヴ・ガッドのブラシワークと強靭なピッチカートでエネルギッシュなベースを弾くリズムセクションがセンター定位でまず冒頭を飾る。 この曲では全篇をスティーヴ・ガッドはブラシワークで通すのだが、それがトゥイーターという音源が存在しないセンターにくっきりと定位し、 シンセサイザーやサンプリングによる打ち込みとは一味も二味も違う職人芸のリズムを聴かせる。 Lchでラッセル・マローンのギターがこれも同じリズムを繰り返し、Rchでは別テイクのサンボーンのエレクトリック・ピアノがアクセントをつける。 思わず現役がうれしくなるマイク・マイニエリのヴァイブは漂うように両チャンネル間に広がり、センターにピンポイントで定位するサンボーンのサックスがリヴァーブを控えめにした鮮明な質感で クールな演奏を繰り広げる。 とにかくかっこいい!! ノリのいい演奏に思わずボリュームが少しずつ上がってしまうのだが、時折インピーダンスが 2.4Ωまで低下するS800の左右で4個のウーファーをBRAVOは見事にコントロールしている。 音量を上げても質感とテンションを顔色一つ変えずに当たり前のように制動し、まだまだゆとりを見せるBRAVOのドライブ能力には底なしの感がある。 演奏途中からクリスチャン・マクブライドが別テイクで録音したと思われるベースのソロが展開するが、背後で一定のリズムを弾き続ける低域と、力強いピッチカートのパートがくっきりと分離して聴こえる。 キックドラムがないリズムセクションだが、S800のウーファーに今までにない重量感が加わり、テンションの張りつめ方だけで低域をなんとかしようとするアンプとの格の違いを見せ付ける。 オーケストラのティンパニーにおいても同様な底力を感じるところがあったが、BRAVOの素晴らしいところは誇張感なく平然とこなしてしまうところだろう。 さて、これまでに何枚かのサンボーンのアルバムを聴いてきたが、サンボーンのリーダーアルバムであることを彼のサックスのボリューム感で提示しようとするようなバランスがあったように思えてきた。 しかし、この時に展開するサンボーンはリードのヴァイブレーションがアコースティックに聴き取れるように、他のプレーヤーとの対比を均等化したボリューム感で実に聴きやすい。 いや、ここにもBRAVOの貢献があるようだ。決して細身に過ぎず、シャープな切れ味だけを印象としていたサンボーンの演奏が何とジェントルになったことか。 このアルバムジャケットには彼のサックスの写真がいぶし銀の渋さで写っているが、きらきらと輝くメタリックなサックスのイメージと違う質感が再生音にも表れているようだ。 耳で感じる"光沢感"を持つアンプは多々あるが、素晴らしい解像度を持ちながらも耳に心地良い迫力という、相反する感動を与えてくれるアンプは稀有である。 SPIRITOとBRAVOというViolaの純正ペアだから出来ることなのであろうし、私は他社のアンプを組み合わせての混血状態でViolaをテストしようなどとは考えもつかなかった。 Violaが主張する音のニュートラル性とは、聴き手に与える違和感を完全に取り除いた演奏と言い換え出来るだろう。 よく耳にする理想的なアンプ…「低域はキリリと締まっていて、中・高域は滑らかな音!!」そんな都合の良いアンプは中々ないものだが、Violaは簡単にそれを実現してくれた…、 と申し上げたら大げさだろうか!? その生きた証拠がここにあるのだから、私の分析と評価は事実に基づいたものとして皆様に体験して頂くことで証明されるだろう。 Violaに拍手を!! |

第二部へ