|

第五十一話 1.賭けてみようと決意しての導入 時系列は前後するが、2003年5月2日の朝、私は中央線で一路三鷹を目指していた。新宿を過ぎてから次第に武蔵野の田園風景が町並みに感じられるようになり、五月晴れの中で三鷹の駅に降り立ったのである。その郊外の住宅地に本社を構えているのが “ESOTERIC” を擁するティアックであり、 十数年ぶりに同社の試聴室を訪れるためであった。 その目的はAvantgardeのフラッグシップである『TRIO+BASSHORN』を試聴するためである。 そもそもホーンスピーカーを長年扱わなかった私が重い腰を上げた経緯は Short Essay No.19 をご覧頂ければと思う。  数年前に2,000万円という価格のオールホーン・システムがあったが、私はまったく評価しなかった。価格と大きさだけではスピーカーの真価を語ることは出来ないものである。 AvantgardeではDUOを聴くことで納得できるものがあり、その可能性を感じたので当日もここまで足を運んだのであったが果たして音は? 時間がないので駆け足の試聴が始まった。 まず「くるみ割り人形」をかける。ひどい…。弦楽は中高域だけがヒステリックに渦巻き、管楽器はぎらぎらとしているだけで、まるでジグソーパズルをひっくり返したような状態。 DUOの試聴で使った山下達郎をかける。ひどい…。低域はBASSHORNの開口部すべての面積からどっと鳴り響き、ヴォーカルは荒々しく刺激だけが耳につく。 何枚か持参したディスクのどれをかけても曲の最後まで聴く気になれない状態であった。さて、どうしたものか…!? 現状の音で、この巨体を私の試聴室に持ち込むことに関しては願い下げたい音質なのだが、それでも一つだけ評価できるところがあった。 DUOに比較しても聴こえてくる音の絶対数が多いのである。つまり、バラバラなジグソーパズルではあるのだが、 それを根気良くはめ込んで完成させれば、素晴らしく色彩感豊かな絵が完成するのではないかという可能性が感じられたのである。 大型スピーカーを持ち込んで他のシステムでの実演に影響がでるのでは…、というリスクを負っても取り組んでみるだけの手応えがあった。 これはH.A.L.の使命として取り組むべきものではないだろうか? 私がやらなかったら誰がやるのか!! 「それでは一丁やってみましょうか!!」 と、当日お迎え頂いたティアック・エソテリック・カンパニーの大間知社長他の皆さんに言い残して会社への帰路についたのであった。 |

|

2.Avantgardeとは? 時系列は一挙に逆転して9月29日のこと、この随筆の執筆に着手してから何日経ったことか…。本職の営業の合間に、試聴し、輸入元に対して質問を繰り返し、情報を集め更新していく。 そんな残業続きの日々が続く二ヶ月間に渡るTRIO+6BASSHORNの展示期間を終了し、10/10〜10/12に開催された「インターナショナル・オーディオショー」の会場へと TRIO+6BASSHORNを送り出すことになる二日前のこと…。 この日ここでTRIO+6BASSHORNを試聴された大間知社長は、ここでの音質に大変感動されていた。 少しでも同じ条件でショーの会場でも演奏したいということで、この試聴室で使用していたPAD DOMINUSのフルシステムを貸し出しして欲しいという希望を述べられたのである。 私は、直ちにシーエスフィールドの今井社長にこの場から電話をかけて、DOMINUSのフルシステムを大間知社長が使用されたいという気持ちを伝え、 お二方の電話での会談をセッティングして話はとんとん拍子にまとまった。後日大きなトランク二つに詰め込んで大変な重量になったDOMINUS一式を送り出し、 ショーの会場で使用されたという事実をこの際に披露しておきたい。  そして、ショーも無事に終わってからの10月14日、来訪された“Avantgarde社”

社長Holgar Fromme氏との6時間にわたるミーティングを行ったのだが、その間に感じたFromme氏の紳士的な人柄、自分がやらなければという情熱、技術的にも苦労されながらの数々の大変な経験談、

それらをつぶさにうかがうにつれ、執筆中のこの随筆の構成を大きく変更し書き直さなければという気持ちになったのである。 そして、ショーも無事に終わってからの10月14日、来訪された“Avantgarde社”

社長Holgar Fromme氏との6時間にわたるミーティングを行ったのだが、その間に感じたFromme氏の紳士的な人柄、自分がやらなければという情熱、技術的にも苦労されながらの数々の大変な経験談、

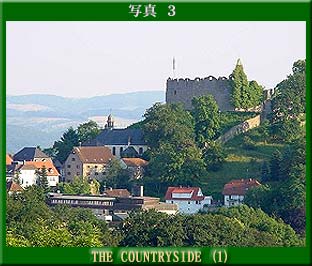

それらをつぶさにうかがうにつれ、執筆中のこの随筆の構成を大きく変更し書き直さなければという気持ちになったのである。翌日早朝には韓国に旅立つという多忙なスケジュールの中にあって、世界中のマーケットを見てこられたFromme氏が「ミスター・カワマタ!!」と、真剣な顔つきでこんなことを話し始めたのである。 と握手を求められ私も楽しく歓談することが出来た。いや、それ以上にFromme氏の話しを聞き、人柄を知るに至り、今まで主役不在の脚本を一生懸命に書いていたのだと、ふと気が付いたのである。 Fromme氏も日本の一ディーラーとして私を評価して下さったようだが、私も氏との会談を持つことがなければ、自分の体験と要求した資料に基づくだけの随筆になってしまったかもしれない。 しかし、Fromme氏という人物を知れば知るほど、Avantgardeとは?という答えが、Fromme氏をはじめとする同社の人々すべての存在感であろうと思われてきたのである。 Avantgardeとは何か? 先ず、それを皆様に伝えるべきであり、大きく編集をし直して、ここからが本当のスタートになるであろうと考えたのである。  同社のweb site Avantgarde-Acoustic をご覧になれば概要はお解り頂けると思うが、そこをもう少し掘り下げて調べてみることにした。 同社のweb site Avantgarde-Acoustic をご覧になれば概要はお解り頂けると思うが、そこをもう少し掘り下げて調べてみることにした。まず、所在地はNibelungenstrase 349 D-64686 Lautertal-Reichenbach Germany ということなのだが、どの辺かというと…。 ハイデルベルグのわずかに右下あたりに位置しているのがLautertal-Reichenbachだ。 興味深いことにLautertal のローカル情報を掲載するweb siteを発見したが、何とそこには地元ホテルやハイテク企業の紹介とともに、ちゃんとAvantgardeも紹介されているのだから驚いてしまった。 現在のラインアップであるSOLO、UNO、DUOおよびTRIOなど既に世界中で2,500件の販売実績を出しているというから、高級スピーカーのメーカーとしては大変な成功事例と言えるだろう。  さて、ここまではFromme氏とお会いする前に自分で調べたものだったが、

Fromme氏が持参されたCD-ROMにはPower Pointで当社のプレゼンテーション用のファイルが記録されているのだが、同社のLOCATIONとして大変に風光明媚な近郊の景観が納められていたのである。 さて、ここまではFromme氏とお会いする前に自分で調べたものだったが、

Fromme氏が持参されたCD-ROMにはPower Pointで当社のプレゼンテーション用のファイルが記録されているのだが、同社のLOCATIONとして大変に風光明媚な近郊の景観が納められていたのである。可能な限り解像度を維持して、それも紹介しなければ…というのが写真3.- 4.である。 これまでスイス製のコンポーネントを見るにつけ、そのメーカーのたたずまいをイメージすると、 スイスというお国柄から自然に恵まれた環境でのモノ作りという風景をイメージして来たものだった。 しかし、ドイツ製というと、どうしても高級車のイメージから工業団地のような近代的な施設が隣接するロケーションをイメージしていたものだが、 想像とはまったく異なる本当に美しいヨーロッパの田舎町という環境を改めて知るものであった。  Fromme氏が自社の紹介にあたり、冒頭に近隣の風景をファイルに記録して持ち歩いているということを直ちに納得したものである。

Fromme氏が自社の紹介にあたり、冒頭に近隣の風景をファイルに記録して持ち歩いているということを直ちに納得したものである。本当に何と美しい自然と景観ではないか!! 写真5〜7(下)の三つの画像はあえて解像度を抑えているものだがAvantgardeの社屋である。 社名の通りモダンな建築デザインであり、大自然の中にあっても近代的な建物との調和に違和感を覚えないのは私だけであろうか。いずれにしてもAvantgardeを知ることの一つに他ならないだろう。 さて、ここで再度Fromme氏がオーディオと関わるようになった略歴を覗いてみることにしよう。 もともと音楽好きだったFromme氏がまだ学生の頃だった1983年のこと、ピンクフロイドの「ダークサイド・オブザムーン」を聴いて感激してしまい購入したのがKlipschornのスピーカーであった。  ホーン臭さはあるものの、なぜこれほどまでに衝撃を受けるのか、自分でも知りたくてホーンの理論書をドレスデン大学から取り寄せたという。 当時はまだインターネットなどは影も形もない時代であり、ベルリンの壁が厳然として存在していた東西ドイツが分かれていた時代であり、その文献を取り寄せるのに1年かかってしまったという。 そして、この文献を研究するうちに、ホーンの理想はSphericalであると理解したFromme氏は1984年に独力でSpherical hornを開発するためのソフトウェアを開発してしまったのである。 その開発の基礎を下に翌年の1985年には何と、ファイバーグラスを素材としてTRIOのプロトタイプを作り上げてしまったのである。 ホーンスピーカーという存在にめぐり合い、その理想を文献では述べられていても誰も作れなかったもの、作ろうとしなかったものをまったくのゼロから作り上げてしまった。 今まで理論だけであったものを現実のものとして形にしてしまったのだから、そもそものスタートから他のメーカーとは技術レベルが違うというものだ。 そして、遂に1991年、“Avantgarde Acoustic GmbH” が上記の立地において設立されたのである。 その二年後の1993年にはIFA Berlinショーにおいて、正式なプレゼンテーションを行い、スピーカー・マニュファクチャラーとしての産声を上げたのであった。 そして、1994年のことHigh End FrankfurtショーにおいてUNO, DUO, TRIO のラインアップが正式に紹介され、1996年には400㎡という工場を新設するが、 たちどころに受注数が増加してしまい98年には何と1,500㎡という工場の増設を行ったという。 工場はこのように拡大してきたが、同社の頭脳とも言えるHEADQUARTERの中を見るとこのようになっている。  写真8のオフィスというかロビーのように広々とした空間の向こう側にある階段を上ると、写真9のように自然光に明るく照らし出された開放的なギャラリーが現れる。  写真10では社名のように前衛的なアートが優雅に展示されており、 美術品を愛でることと同様に音楽の世界でも共通の感覚で鑑賞することを追求しようとする姿勢を来訪者への無言のメッセージとして発しているようである。 そして、写真11では同社の会議室を公開しているが、ミーティングによってエンジニアリングやマーケティングを語り合う場として、 またはプレゼンテーションの場としても、Avantgardeの感性が生きているインテリアではないか。 そして、インテリアとしては見逃すことが出来ないのが肝心な演奏をするショールームだと思うが、このコーディネイトを見てまたまた唸ってしまった。  スピーカーのデザインとしては確かにAvantgardeではあるのだが、彼らはそれをまったく正反対の雰囲気のインテリアを用意して演奏しているのである。

年代モノの古い木の肋材と骨組みを露出させた漆喰の壁を多用するヨーロッパの古い農家を連想するような室内ではないか。

私が、この第二部の主題としている「古典的アイテムの近代的手法」という発想が、まさにこのショールームに生かされているではないか。

そして、後述するが85パーセントの直接音をリスナーに届けるというAvantgardeの音質的な大きな特徴からしても、吸音・拡散に他のスピーカーよりはシビアにならなくとも大丈夫という一面が

リビングルームでの使用においてのマッチングを示しているようである。 スピーカーのデザインとしては確かにAvantgardeではあるのだが、彼らはそれをまったく正反対の雰囲気のインテリアを用意して演奏しているのである。

年代モノの古い木の肋材と骨組みを露出させた漆喰の壁を多用するヨーロッパの古い農家を連想するような室内ではないか。

私が、この第二部の主題としている「古典的アイテムの近代的手法」という発想が、まさにこのショールームに生かされているではないか。

そして、後述するが85パーセントの直接音をリスナーに届けるというAvantgardeの音質的な大きな特徴からしても、吸音・拡散に他のスピーカーよりはシビアにならなくとも大丈夫という一面が

リビングルームでの使用においてのマッチングを示しているようである。 スタジオのような吸音材を張りめぐらした壁と二重ガラスの窓、そして気密ドアのレバーをぐぐっとひねって入室する試聴室という雰囲気とはなんとも違うものではないか。

音楽を楽しみリラックスさせてくれる気遣いがインテリアにも多分に表れており、くつろぎを演出する空間としてFromme氏の感性がここにも現れているようである。 スタジオのような吸音材を張りめぐらした壁と二重ガラスの窓、そして気密ドアのレバーをぐぐっとひねって入室する試聴室という雰囲気とはなんとも違うものではないか。

音楽を楽しみリラックスさせてくれる気遣いがインテリアにも多分に表れており、くつろぎを演出する空間としてFromme氏の感性がここにも現れているようである。さて、1994年にFrankfurtショーにおいてUNO, DUO, TRIOを発表したことは前述しているが、その同じ年にAvantgardeはもう一つの進化をしていたのである。 それは、このショーで公開する作品たちを作るに当たってABS hornsを全面採用したということである。  Avantgardeの音質を支える上で製造上でのこだわりがあるという、

このABSでの製造技術の確立が同社にとっての将来性を決定する大きな要因となっているのである。 Avantgardeの音質を支える上で製造上でのこだわりがあるという、

このABSでの製造技術の確立が同社にとっての将来性を決定する大きな要因となっているのである。従来はホーンの材質と言えば木材が主流でありTADなどではアピトン合板などを使用したり、金属性のものもアルテックの往年のシアター系スピーカーで使用された。 ご存知のJBLのK2 S9500では硬質アクリルを使用するなど、時代に応じた新素材が用いられてきたものだ。 Avantgardeの製品すべてに共通しているホーン素材は高品位ポリマーである高純度ABSで作られており、 その整形の過程では2,500トンの圧力で鋳造の樹脂が高精度の鋼型に注入され100%同一なホーン形状を生産可能としたのである。 同社のspherical hornにおいては開口部の拡散角度を180度まで拡大していると言う点が従来とはまったく違うところだが、Avantgardeでは左右チャンネルで完璧に同一な形状を維持しなければ、 あらゆる周波数帯域で完璧な音波の放射は出来ないとしている。そのこだわりの工作精度を維持するために、大々的な設備投資を行って前述のような機械を導入したのだが、その一例が写真15と16である。

もっと大きな画像で見て頂けると工場の広さや近代的な設備が見えてくるのだが、スピーカーを作ると言うことに関して、いかに大きな設備投資がなされたかということに驚かされるものだが、 Fromme氏はこの金型に関して次のように述べていた。 「通常は大量生産の為に金型を使うものだが、我々の製品は大量生産をするものではない。ただし、変わらない高品質が必要であることは音質的に大切なことであり、その為に金型がどうしても必要なのである。 それと、通常は4〜5年で設備投資を回収する必要があるが、スフェリカルホーンは技術でなく理論であり今後も変わることはない。 回路等は新技術を搭載していくがホーンの理論は変わらないのである。つまり完成された理論による金型ということであり、この投資は相当な時間を長期間使用できるというものです。 経営的にも長期にわたり膨大な製品を生み出してくれる原型としての投資効果を考えて決断しました。」 さて、それでは厳密な品質管理を行っているのか、また気になる同社の工場の中はどのようになっているのか。その現場をちょっとのぞいてみると…。  |

|

3.TRIOの概要 今回の導入に先立って、この巨大なシステムの核となっているTRIOについてポイントを押さえておきたいと思う。まず、ドライバーだが、19Ωという異例に高いインピーダンスを持たせたOMEGAシリーズと称するラインアップをわざわざ新規に設計している。 Low-/Midrangeドライバー(L3 OMEGA)は109dB(1W/1m)という非常な高能率と巨大なマグネットとダイヤフラム口径200mmに呼応する大口径のボイスコイルによりハイ・パワーハンドリングを可能としている。 このL3 OMEGAは100Hzから600Hzまでを受け持っているのだが、BASSHORNとつながる100Hz以下は-18dB/octの直径950mmのLow-/Midrangeホーンの低域ロールオフ特性によって自然減衰させている。  さて、ここで改めて同社が開発したSpherical hornとはどのような放射パターンが特徴なのだろうか? その特徴をまず分析してみることにする。

さて、ここで改めて同社が開発したSpherical hornとはどのような放射パターンが特徴なのだろうか? その特徴をまず分析してみることにする。ホーンの開口角度は従来のExponential hornが90°であったのに対してSpherical hornでは180°となっており、その為にホーンの長さが短縮されている。 図1はSpherical hornのトゥイーター領域での高域放射パターンを示しているが、Exponential hornのように指向性を収束することがなく、非常に広い領域に拡散していることがわかる。 それも、垂直、水平の両方面に対してオフ・アクシス特性がブロードになっているのが大きな特徴と言える。更に、ミッドレンジの領域では益々放射パターンが均一にワイドになっている事がわかる。  図2はSpherical hornのCADデザインの原型だが、

図2はSpherical hornのCADデザインの原型だが、受け持つ周波数帯域のすべてにおいて完全な左右ペアマッチを実現するという前述の成型精度の完璧さが求められるものなのである。 さて、このようにSpherical hornが前方に放射した音波というエネルギーに関して、上記のように非常に望ましい特性を示しているのだが、 その反面ホーンというものはドライバーのダイヤフラム(振動板)に対して音響的な負荷を負わせることになる。 つまり、ドライバーの前方に存在する空気の体積と、その流体としての特質がホーンの形状に影響されてfo(最低共振周波数)付近で周波数特性の乱れを生じさせるのである。 図3は、その様子を象徴化したものだが、Exponential hornではfo付近にふたつのピークが発生してしまうという宿命があり、Spherical hornではそれが観測されないという事例を示している。  このfo(最低共振周波数)というのはドライバーに入力された信号の周波数が低下していくと、音波として再生できなくなる下限の周波数を表す言葉である。 このfo(最低共振周波数)というのはドライバーに入力された信号の周波数が低下していくと、音波として再生できなくなる下限の周波数を表す言葉である。さて、このように各ホーンの帯域分割を言葉で述べるのも大変なので、私が自前の図を苦労しながら作ってみた。この図4をご覧頂ければより理解されやすいと思われる。 このように、TRIOの場合にはトゥイーター、ミッドレンジ、低域ホーンと三つのホーンの各々にこのようなfoが存在していることになるので、上記のfo付近での悪影響も三箇所にわたって回避されるものであり、 同社のDUO UNO SOLOなどにおいても同様なテクノロジーが生かされているものだ。  さて、このTRIOでは図4を見てお解りのように、Low-/Midrangeホーンより600Hzのクロスオーバー周波数から引き継いでMidrangeホーンにつながるわけだが、当然Midrangeホーンの下側、

さて、このTRIOでは図4を見てお解りのように、Low-/Midrangeホーンより600Hzのクロスオーバー周波数から引き継いでMidrangeホーンにつながるわけだが、当然Midrangeホーンの下側、

つまり600Hz付近での特性も上記のようにきれいなものであり、-6dB/octで自然減衰される。 つまり600Hz付近での特性も上記のようにきれいなものであり、-6dB/octで自然減衰される。この600Hzでのつなぎ目ではLow-/Midrangeホーンの上限は電気的には-6dB/octという最小限の一次フィルターで減衰させ、位相回転も最小にしながらMidrangeホーンと同じ減衰特性でクロスさせている ということになる。 さて、ここで同社の注目すべきテクノロジーの一つがMidrangeホーンの上限である4KHzからのハイカットフィルターに生かされているのである。 それはCDC (Controlled Dispersion Characteristic)システムと呼ばれるものである。図4で述べているように位相回転による影響を最も受けやすい帯域は、その波長から考えてもMidrangeであり、 Midrangeホーンのダイヤフラムの質量と磁気回路を的確に設計することで-6dB/octという自然減衰に加え、機械的構造によるアコースティック・フィルターとしてのCDCシステムの両方の効果を相乗して -12dB/octというスロープ特性を音質に一切の悪影響を与えずに作り出すという巧妙な手法なのである。 さて、それではそのCDCシステムとはどのような構造なのだろうか? ここで参考のためにDUOに使用されているMidrangeドライバーを写真26としてご覧頂きたい。 下に紹介している図5で表現されているドーム形状は実際にはこのようになっているものだ。この写真でもわかるようにDUOとUNOのMidrangeドライバーのダイヤフラムはペーパーコーンで出来ている。 そして、後述しているように、そのドームの裏面にダンピングペーストを塗っているということだが、TRIOのMidrangeドライバーはこれらとは別格のOMEGAシリーズであり、 この写真のドームが銀色に輝いているドライバーとしてイメージして頂きたい。 MidrangeホーンはSH9504と呼ばれているものだが、それに使われているMidrangeドライバーはM3 OMEGAと呼ばれ、TRIOのために専用に設計されたものである。 これにCDCシステムが採用されており、そのチェンバーは同時にクーリング機能も兼ね備え、27Ωのボイスコイルの冷却効果を担っているものだ。 600Hzから4KHzを受け持つM3 OMEGAは大振幅をリニアにこなす強力な磁気回路を備えている。 一般的なコンプレッション・ドライバーに比較して、事実上圧縮をしないというCDCシステムの貢献によってM3 OMEGAはそれ自身のダイヤフラムのストロークによって高いパワーハンドリングと 出力音圧を可能にしている。DUOとUNOのMidrangeのドームはペーパーコーンであるのに対して、M3 OMEGAでは"マイラー"という素材であるとFromme氏は述べていた。 これを調べてみると製品名としては「メタルミー」と呼ばれるもので、テトロン・フィルムにアルミを蒸着させたものであるということが判明した。質問すればするだけ、どんどん情報が増えてくる。  さて、CDCシステムを理解する前にAvantgardeの他のスピーカーでも使用されているMidrangeドライバーの基本構造を示したのが図5である。

このようにボイスコイルからの連結で一旦はコーンを駆動することになっており、その前面にドーム型のキャップをかぶせている。

このコーンとドーム型のキャップとの空間には何か質量の小さい素材を充填して内部から補強してドームの強度を出しているのか? と質問したのだが、

このドームの裏側にはシリコン材をベースにしたダンピングペーストを塗りこんでいているだけで、それ自身の形状だけで十分な強度を持っているという。 さて、CDCシステムを理解する前にAvantgardeの他のスピーカーでも使用されているMidrangeドライバーの基本構造を示したのが図5である。

このようにボイスコイルからの連結で一旦はコーンを駆動することになっており、その前面にドーム型のキャップをかぶせている。

このコーンとドーム型のキャップとの空間には何か質量の小さい素材を充填して内部から補強してドームの強度を出しているのか? と質問したのだが、

このドームの裏側にはシリコン材をベースにしたダンピングペーストを塗りこんでいているだけで、それ自身の形状だけで十分な強度を持っているという。まあ、この図で見るとなんとも頼りなさそうに見えるが、考えてみるとこの直径は50mmということなので、私も納得してしまった。 しかし、こちらが気にすること心配することはすべて手を打っているという早速の回答に同社の熱意を感じてしまう。 そして、このようにコーンにわざわざドームを追加するということは、その前面に取り付けられるホーンとの音響的な整合性を求めたデザインであると推測している。 これは、そもそもAvantgardeは圧縮比の大きなコンプレッション・ドライバーという音響出力を拡大させる技術を使用しないという方針であり、CDCシステムの原理でもそれが理解されてくるものと思う。 そして、音響エネルギーをコンプレッション(圧縮)せずに、ドライバーのダイヤフラムの前面に他社のようなフェイズプラグを配置しないという構造的な特徴にもなっているのではと考えている。  図6は伝統的にコンプレッション・ドライバーで高い技術力と定評を獲得している“JBL”に見られる同方式のホーンとドライバーの関係であり、

このようにダイヤフラムの面積とホーンのスロート面積の比率によって音響エネルギーを一旦圧縮してホーンに放出し、より高い音圧と高域再生能力を確保するということが

コンプレッション・ドライバーのポイントとなっているものだ。 図6は伝統的にコンプレッション・ドライバーで高い技術力と定評を獲得している“JBL”に見られる同方式のホーンとドライバーの関係であり、

このようにダイヤフラムの面積とホーンのスロート面積の比率によって音響エネルギーを一旦圧縮してホーンに放出し、より高い音圧と高域再生能力を確保するということが

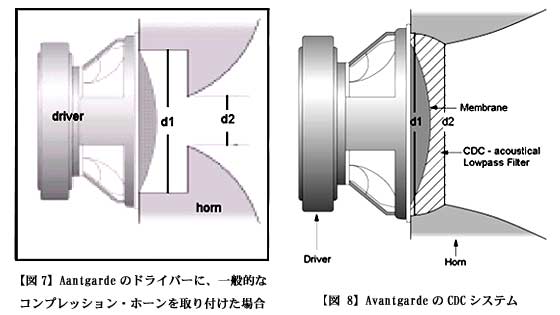

コンプレッション・ドライバーのポイントとなっているものだ。誤解があってはいけないのだが、私はコンプレッション・ドライバーを否定しているのではなく、各々の方式に従って慎重かつ十分な設計が必要であるということを申し上げたいのである。 そして、伝統と革新性、社名からも対比できる両社の特徴がぶつかるところで興味深いものである。 さて、AvantgardeのCDCシステムとは何か? これを解説する前に図4を再度ご覧頂きたい。 このCDCシステムはTRIOにおいてはMidrangeホーンのハイカットフィルターとして応用されているのだが、 実はCDCシステムは同社のDUOとUNOのLow-/Midrangeでも使用されているということを最初に述べておきたい。 DUOとUNOのLow-/Midrangeの高域側のクロスオーバー周波数3.5KHzから図4と同じように、-6dB/oct(Natural Roll-off)と-6dB/oct(CDC)という二種類のハイカットフィルターを用いて -12dB/octというスロープ特性を作り出しているのである。ここで再度図4の4KHzのポイントにご注目したい。 まずTweeterの4KHzのローカット・フィルタなのだが、ここはクロスオーバーネットワークによる電気的な処理でシュープリームグレードのポリプロピレンキャパシターを一個だけ使用して、 強制的にローカットしている。 こればかりはTweeterに低周波が入力されると破損してしまうので致し方ないものだ。 そして、Low-/Midrangeの高域側でバーコアーのフェライトコイルを一個使用して-6dB/oct を作り出しているように"L" つまりコイルを一個挿入すれば-6dB/octのスロープは作れるのだが、Midrangeの高域側では最も敏感にTweeterの帯域とミックスされた音波を再生するために、 素子による位相回転を嫌って一切クロスオーバー・ネットワークの助けを借りない帯域分割を行っているのである。 ちなみに、クロスオーバー・ネットワークによる"C"キャパシター(コンデンサー)や"L"インダクター(コイル)などの素子を一個使用すると位相は45°回転する。 もしも、Midrangeの高域側に"L"つまりコイルを一個挿入したとすれば45°の位相遅れが生じるので、 クロスオーバー周波数4KHzの一波長8.5センチの音波のスタートで約1センチずれた波形の再生をしてしまうことになり、 混変調歪の要因となってしまうものだ。更にTweeterのローカットには"C"を一個使用すると逆に位相が45°位相は進み、 このようにMidrangeとTweeterの両方の位相がずれた状態を管理するのが近代スピーカーの設計のポイントとなっているのである。 そして、Avantgardeでは極力シンプルな帯域分割を行うという方針で開発されたのがCDCシステムということである。 ここで図7に注目したい。  これはAvantgardeのMidrangeドライバーに一般的なコンプレッション・ホーンを取り付けた場合である。この状態では(d1:d2)の比率が2対1になっているが、

これによる圧縮効果で音圧が高くなり上限の再生周波数も伸びるのだが、どうやら同社のSpherical hornにマッチする放射特性は得られないようである。

これはAvantgardeのMidrangeドライバーに一般的なコンプレッション・ホーンを取り付けた場合である。この状態では(d1:d2)の比率が2対1になっているが、

これによる圧縮効果で音圧が高くなり上限の再生周波数も伸びるのだが、どうやら同社のSpherical hornにマッチする放射特性は得られないようである。そこでAvantgardeが考えたことは、これらのコンプレッション効果に頼らずに、ダイヤフラムが素晴らしくリニアで大きなストロークを実現することで音圧を確保するという誠に正攻法なアプローチであった。 そこでコンプレッションを必要としなくなった形状が図8であり、図中に示しているようにコンプレッション効果を持たない音響的なチェンバーがCDCシステムのキーポイントとなっているのである。 これによってSpherical hornで目指している放射パターンが、まず得られたということが第一のポイントとなる。 次に図8では"Acoustical Low-Pass Filter"となっているが、これはハイカットフィルターと同義語であり、コンプレッション効果を持たないホーンとの組み合わせでダイヤフラムと磁気回路の設計による、 すこぶる自然な減衰特性をドライバーに持たせるということが第二のポイントになる。 これはウーファーユニットでトゥイーターと同じ高域再生は出来ないという単純な事例と同じように、ダイヤフラム(振動板)の質量を変化させたり、エッジやダンパーのコンプライアンスを調整したり、 あるいは、前述のようにドームキャップの裏側にダンピングペーストを塗るなどして質量をコントロールしていくという機械的な設計ポイントがまず考えられる。 更に、図8でお解りのようにダイヤフラムとホーンの間の独特の形状によるチェンバーによって、一定の周波数よりも上の帯域に減衰効果が発生するというのだ。 実は、TRIOでもDUOでも良いから、このMidrangeドライバーのドームの周辺とホーンの間にある図8の独特なチェンバーなのだが、ここに指を差し込んでみると図8よりも、 もっとドーム周辺には奥深くまで窪みが掘り込まれているものだ。このチェンバーがなぜ高域に向けての自然な減衰特性を作り出すのか…、ということをFromme氏に尋ねてみた。 ちょうど図8のd2のラインで示されたところからドームとの中間に存在する空気の容積を計算し、その空気はSpherical hornのスロート部に位置していないのでホーンロードもかからず、 その空気の質量はバスレフ型スピーカーのエンクロージャー容積とバスレフポートの共振関係のように一種の音響的なバンドパス・フィルターを構成するというのだ。 この説明には私も理解するのに時間を要したものであるが、ポイントはドーム前のチェンバーはホーンの一部ではないという考え方であり、 実はCDCシステム自体は古くからホーンの理論で語られているもので特許やパテントの取得に値する技術というものではないということだった。 冒頭に述べているSpherical hornのように、知られてはいても具現化できなかった技術のうちの一つだという。 それを近代的手法で形にしてしまったところにAvantgardeの凄さがある。 ちなみに、94年に発表されたTRIOには上記のOMEGAシリーズのドライバーは搭載されておらず、2000年から新たに搭載されたものであり、TRIOも時代とともにバージョンが更新されていると言うことなのだ。  また、同様に94年発表のDUOとUNOも99年に"2.0"というマイナーチェンジを受けており、ネットワークを更に改良しているということだ。 また、同様に94年発表のDUOとUNOも99年に"2.0"というマイナーチェンジを受けており、ネットワークを更に改良しているということだ。話しをTRIOに戻すと、TweeterのドライバーはH3 OMEGAと呼ばれ、カプトンのボビンにより微小なエアギャップと17Ωのボイスコイルを使用している。 3キロもあるマグネットによって作り出される強力な磁束密度のギャップによってダイヤフラムの挙動を正確にコントロールしている。このトゥイーターもCDCシステムの貢献により、 オクターブ6dBという一次フィルターを使用していながらボイスコイルのリニアリティーはクロスオーバーの4KHz以下でも損なわれることがない。 このTweeterの外見はDUO、UNOと同じなのだが、各々を聴いてみると高域の情報量は一回り、二回りの違いがあり、TRIOにかける技術力とコストが如実に音質に表れていることがわかる。 ハウジングとホーンは同様だが、そのパフォーマンスは聴く人を必ず納得させるものであろう。 TRIOはもともと3ウェイのサテライト・スピーカーシステムとして設計され、100Hz以下の低域再生にはふたつのアクティブ・ウーファーを組み合わせていたものである。 ひとつは SUB225CTRL (UNOとDUOのシステムでも使用)であるが、専用として設計されたのはSUB230CTRLという30センチドライバーを二個使用したシステムである。 これらのシステムはwebでも紹介されているが、オールホーンという理想を追求して遂に完成したのがBASSHORNなのである。 |

|

4.挑戦する意気込みでのセッティング その日は8月1日だった。TRIO+6BASSHORNを受け入れるためにパワーアンプとスピーカーの配置を変え、ケーブルも用意して開店と同時の搬入開始である。TRIO自体の重量は600万円と高価なスピーカーにしては 何と一台で53Kgと超軽量であり、何ら問題はない。しかし、一台95Kgで約100キロのBASSHORNを肩よりも高い位置の最上段に上げるのは6人がかりで大変な思いであった。 順調にセッティングが進み、まずはティアックの皆さんが持ち込んだAvantgarde製の細いスピーカーケーブルで音を出してみて基本的なレイアウトを決めることにする。 さて、ここで私がかねてからやってみたかった実験がある。 それは往々にしてほとんどの3ウェイ以上のスピーカーで三つのユニットがインライン状に配置されていないものはトゥイーターが内側に来るように左右の位置をとるのだが、 TRIOのセッティングされた事例を写真で見ると皆トゥイーターが外側に位置している。 ちなみに写真28(下)はAvantgarde社長Fromme氏のドイツLautertalの自宅である。  さて、私の経験からもトゥイーターは内側にした方が音像もまとまり定位もよくなるはずではないか?

さて、私の経験からもトゥイーターは内側にした方が音像もまとまり定位もよくなるはずではないか? ティアックの試聴室でもトゥイーターが内側だったと思い当たり、最初に左右を決めようと思ったものだ。 それでは、ということでティアックの試聴室での時と同じくトゥイーターを内側にして第一声を「くるみ割り人形」で聴いてみた。 「あれ!? やはりおかしい!! 弦楽器がざらついているし、音像も見えてこない。あ〜、やっぱりこういうものなのだろうか? 」 この第一声を聴いて私は暗澹たる気持ちに突き落とされてしまった。こんな音で、この巨体で、これからの二ヶ月間ここに置くということを後悔せずにはいられなかった。 ここでチェック用のディスクを取り替えることにした。 今は廃盤になっていると思うのだが、アンネ・ソフィー・オッターがムジカ・アンティクワ・ケルンのオリジナル楽器によって歌い上げている「マリアン・カンタータ&アリア」(POCA-1077)の12トラック目 「合唱付きアリア:悩み多きこの世と、苦しみにあえぐ人の子」をかけてみる。 イントロのオリジナル楽器のヴァイオリンがことの他美しく滑らかであり、それに続くハープシコードが楚々として空間に漂い、10年前のオッターのメッゾ・ソプラノが若々しく描かれ、 やがて合唱が更に空間を広げて響き渡る。この冒頭のヴァイオリンの質感を聴くと一発でスピーカーのミッドハイ・レンジの質感と連続性をチェックできる重宝な曲である。 WilsonのX-1やMAXといったタイム・アライメントとフェイズ・アライメントを調整できるスピーカーでは、その調整の良し悪しが直ちに感じることが出来る上質の録音である。 中古盤でもこれを入手されると良いだろう。 さて演奏が始まった…。その瞬間!! 「あら〜、これはひどい。まさに“悩み多きこの世…”という心境だ!! 」 Wilsonのスピーカーで調整が誤った時の状態に似ている。目の前の空間に砂がばらまかれて、その中を古楽器の楽音が通過してくる間にざらざらした衣をまとわされたような質感に変質してしまったようだ。これではだめだ!! しかし、まだあきらめたわけではない。二人で軽く持ち上げられる53Kgという重量をいいことに、ティアックの皆さんにお願いして左右のTRIOを入れ替えてトゥイーターが外側になるように セッティングをしなおした。単純なことなのだが、これでどうだ!? 不安と期待が半々で再びオッターに祈りをささげた!! 「おおー!! これですよこれ!! この質感ですよ!! 」  オリジナル楽器のヴァイオリンは華麗なドレスをまとっているではないか。

そのシルクの裾がわずかな風にもなびくように、微塵の抵抗感もなくTRIOの周辺に清らかな余韻を漂わせているではないか。 オリジナル楽器のヴァイオリンは華麗なドレスをまとっているではないか。

そのシルクの裾がわずかな風にもなびくように、微塵の抵抗感もなくTRIOの周辺に清らかな余韻を漂わせているではないか。オッターのメッゾ・ソプラノはどうだ? 先ほどまで彼女の声は録音年代が30年ほど古いものに聴こえていたが、今は透き通るような余韻を残してどこまでも清楚な響きを私の目の前に提示してくれる。 このときTRIOのトゥイーターの間隔は3.7メートル、外側に位置する音源であってもオッターのフォーカスは見事に決まった!! たったこれだけの左右の位置関係だけで、何と大きな質感の違いであろうか。 ティアックの試聴室でのセッティングでは同じ事を試さなかったのだろうか? ここでやっと安堵のため息をついた。  実は、私は同様な体験を既にしていた。 実は、私は同様な体験を既にしていた。Short Essay No.19、ここで同社のDUOを高く評価したのだが、実はDUOの梱包状態では右の画像(右:写真 30)のように トゥイーターが下にあるのではなく 一番上に固定され、その下に大きなホーンが取り付けられて箱に納まっているのである。 耳の位置よりもなんでトゥイーターが下にあるのか、と私は思っていたものだ。 普通だったらトゥイーターは耳と同じくらいの高さに位置するべきではないかと。 そこで、私は実験してみた。頭でっかちの状態よりもトゥイーターが上になった方が外形もコンパクトになるし、いいのではないかと。 それをショートエッセイの中でも位置交換は可能であると、当時は聴く前に述べていたのである。 ということは、ひとえに位置的な変化によって中・高域の質感が大きく変化するということ、それを使用する環境と好みによってセッティングのノウハウとしていく…、 としか言いようがなくなってしまったのである。 ここにも使いこなしのポイントがあるという一例で、技術的な追及という私の好奇心はあっさりと回答が出されてしまったということであろう。 さて、基本的なセッティングができたところで、いよいよケーブル関係をリファレンスのDOMINUSに変更して次のようなシステムへと仕上げていった。 Timelord chronos(AC DOMINUS) ⇒ dcs MSC-BNC Digital Cable ⇒ dcs 992/2(AC DOMINUS) ⇒ dcs MSC-BNC Digital Cable ⇒ Esoteric P-0s(AC/DC DOMINUS & RK-P0) ⇒ PAD DIGITAL DOMINUS AES/EBU 1.0m ×2 ⇒ dcs 974(AC DOMINUS) ⇒ PAD DIGITAL DOMINUS BNC 3ch/1tube(SPDIF-2) ⇒ dcs Elgar plus 1394(AC DOMINUS) ⇒ PAD BALANCE DOMINUS 1.0m ⇒ HALCRO dm8(AC DOMINUS) ⇒ PAD BALANCE DOMINUS 7.0m ⇒ HALCRO dm68(AC DOMINUS ×2) ⇒ PAD DOMINUS V BI-WIER 5m ⇒ TRIO+BASSHORN TRIOは、そしてDUOやUNOもセッティングは重要である。ポンと置いてひとしおの音が出るというものではない。左右の間隔、リスナーに対する水平方向の角度、仰角と言える垂直方向の角度、これらも重要であり、いじるたびに変化を見せる。 その中でも最も重要であり難しいのがサブウーファーとの連係であり、BASSHORNはそれにも増してデリケートな調整が必要とされる。 それでは、BASSHORNのコントロールはどのようにして行うのか? 基本的にはDUOやUNOに搭載されているSUB225CTRLと調整機能は同様である。  右の写真31がそのパネルであるが、上から順番に各端子の機能を説明していくと次のようになる。 右の写真31がそのパネルであるが、上から順番に各端子の機能を説明していくと次のようになる。一番上はスピーカー入力端子であるが、これはパワーアンプとクロスオーバーネットワークを内蔵している、いわゆるアクティブ型ウーファーなので、 TRIOのドライバーから並列にパワーアンプからの信号を導き入れるためのスピーカー・レベル入力端子である。もちろん、プリアンプの出力が複数ある場合には、直接ラインレベルで入力することも可能であり、 そのバランス入力端子がその下に見える。 ここでは外してあるが、一番下のBASSHORNに対してTRIOの低域ホーンにあるジャンパー用のスピーカー端子からPAD MIZUNISEIスピーカーケーブルを使用してパワーアンプからの信号を分岐し、 二段目三段目のBASSHORNへと並列に接続していくのである。 さて、その下の二つ目のトグルスイッチはサブソニック・フィルターの設定であり、選択としては25Hz 20Hz 30Hzの選択が可能となっている。ここでは私は20Hzに設定している。 その下の黒いボリュームノブだが、上が周波数切り替えで60Hzから220Hzまでを連続可変としており、一番下のボリュームはMINIからMAXという表示で出力を調整するようになっている。 数時間の試聴の上で、結果として写真でお解りのようなポジションに決定した。これはDUOやUNOのセッティングにも共通していることなので、 これらのサブウーファーのレベルコントロールと調整方法のポイントを述べておくことにする。 まず最初に"SUB SONIC"であるが、BASSHORNの subsonic filter は20、25、30Hzのポイントともに12dB/Octの減衰特性である。 これは楽音の質感にはあまり影響しないものであり、私が聴いても本当に微妙な変化しかしないので、数曲試聴した上で私は20Hzに設定した。 基本的にはアナログレコードを聴いた時に発生するゴロやワウを除去するものであり、どのポジションでも文字通りウーファーの目に見える振幅の帯域をキャンセルするものなので20Hzで問題は発生しない。 使用されたアナログプレーヤーの性質によって、ウーファーの挙動が目視によって振幅が出すぎる場合には上の周波数に切替えていただくことで良いと思う。 次に"FREQUENCY"と"VOLUME"だが、言葉で言い換えれば"FREQUENCY"は楽音の質感に関係するもの、"VOLUME"は文字通り低域の量感に関係するものとしてイメージして頂きたい。 では、手始めに"FREQUENCY"は任意のポジションでかまわないので、"VOLUME"を最大にしてアンプのボリュームを少しずつ上げていき、通常聴くレベルまで徐々に上げていく。 当然これでは出すぎるわけで、派手にブンブンと低域が部屋中に響き渡るはずだ。そこで、今度はそれを次第に絞り込んでいく。 この調整をするときにはオーケストラでバスが十分に演奏されているパートを使って頂くのがポイントである。 このように絞り込んでいくということは、ミニマムから少しずつ上げていくという操作で、低音不足というストレスを感じていると誰でもより多くの低音を出そうとする意識が働くものだ。 しかし、最初から出すぎているという不自然さを認識した上で絞り込んでいけば、一度経験した過剰な低域は節度をもって抑えていくという本能的な調整の方が不満を残さないからである。 空腹のときに料理を注文して食べきれないという状況よりも、満腹にしてからスーパーマーケットで夕食の買い出しに行った方が余計なものを買わないですむ…、 という例えは庶民的だが言い当てているところがあるものだ。 そして、中・高域の楽器群と比較して、この辺だろう…という"VOLUME"に設定してから、今度は"FREQUENCY"を思い切って最小から最大まで変化させてみる。 もう、"VOLUME"という絶対量が決められているので、過剰に出すぎてサブウーファーを壊すということもないので、これはのびのびと思い切って試して頂きたい。 さて、ここで使用するディスクを換えて頂くのだが、この調整にはアコースティックで極力シンプルな録音のウッドベースのソロパートを使用されることを推奨する。 先ほど"FREQUENCY"は楽音の質感に関係すると述べている意味がここでわかって頂けると思う。 "FREQUENCY"を徐々に上げていくと、最初は低音の量が増えてくるように思えるのだが、実は人間の耳に最も感じやすい低域の周波数150Hzから400Hz程度の帯域にサブウーファーの出力が表れてくるからなのである。 BASSHORNの場合には最高が220Hzとなっているが、このポジションではオクターブ上の440Hzでは図4でも示しているようにマイナス12dBの減衰量があり、 後述するがBASSHORNにかかるホーンロードもあるせいか、中高域のヴォーカルはまったくと言って良いほど再生されない。 一般的なウーファーと本質的に違うので、むしろルームアコースティックを観察しながら明確な超低域の調整が単独で行えるものだ。 この"FREQUENCY"を上げすぎるとウッドベースが膨張して色彩感も薄くなり、制動が利かずにピッチカートで弾かれた後も不要な残響が付きまとうようになってくる。 瞬間的な打音を発するドラムでも同じことが言える。 これは前述のようにサブウーファーの再生帯域が低域ホーンの再生音と重複してくることによる違和感であり、BASSHORNではホーンの大きな開口面積全体からそのままドーンッと低域が出てくるようになる。 ウッドベースやドラムには倍音成分がたくさん含まれているので、単独の楽器として観察することが容易であり選曲を換えて頂く目的もここにある。 これはどのサブウーファーでも同様だが、 "FREQUENCY"も上げていくという方向ではなく、低域楽器の輪郭が鮮明になるように絞り込んでいくという方向で調整して頂きたい。 量ではなく質感の調整と申し上げたが、このように最初は出すぎているように感じたベースが"FREQUENCY"を下げていくと膨らんでいた音像が次第に小さくまとまっていき、 音像としてはこれ以上小さくならないと思えるポイントがあるのだ。そして、そのポイントはディスクを換えて他の曲でも試しながら探って欲しい。 音像のスケールが変わらずに、低音楽器が今度は量的に不足感が出るほど絞りすぎてしまったら逆に少し戻すと言うことになる。ここで複数の曲を使用して欲しいというのは、 プレーヤーによっても録音によってもベースの録音のスタイルには本当に多くのバリエーションがあるからである。 ただ、ポイントは"VOLUME"の調整で使用したオーケストラのように多数の楽器での演奏を用いないことである。 私はここでのBASSHORNの調整に関しては、ティアックでの初体験を思い出しながら、ことさら低音楽器の輪郭が巨大なBASSHORNの前にくっきりと描かれるようにチューニングした。 前述の"SUB SONIC"は簡単に言えばローカット・フィルターであり、この"FREQUENCY"はハイカット・フィルターであるので、アクティブ・サブウーファーは バンドパスフィルターを持ったパワーアンプで駆動されているということだ。当然ルームアコースティックによって大きく影響を受ける低域再生だが、 この原理を思い浮かべれば、他社のアクティブ・ウーファーでも調整の参考になれば何よりである。 |

|

5.BASSHORNというハードウェアの物凄さ  さて、今回は参考のためにということで、BASSHORNが開発される昨年までTRIOでペアリングされていたSUB230CTRLも同時に搬入して頂いた。 さて、今回は参考のためにということで、BASSHORNが開発される昨年までTRIOでペアリングされていたSUB230CTRLも同時に搬入して頂いた。今回は巨大なBASSHORNに占領されて演奏は出来なかったが、BASSHORNを導入する場所と予算がない場合には、こちらをご検討頂ければと思う。 概要としては…、400 x 760 x 760 mm (WxHxD)とコンパクトであり重量は55Kgと一般家庭でも十分にハンドリングできるスケールであろう。 約8センチのボイスコイルを持つ30センチウーファー12T300が二基搭載されている。 これを重量6.8Kgもある強力な磁気回路を持つマグネットが9mmというロングストロークで最大音圧99dB/1w/1mを確保し、内蔵する最大出力500Wという“The active module PA101”が “The Velocity Controlled Driver Feedback”と呼ばれる一種のMFBサーボ方式にて強力なウーファーを駆動するものだ。 このサーボは原理としては1970年代にフィリップスが導入したモーショナル・フィードバックなのだが、Avantgardeはセンサーとしてのマイクロホンやセンサー用のコイルなどは使用していないというのだ。 ではどうやってフィードバック信号を検出するのか? 好奇心旺盛な私はそれでは納得できずに問い合わせてみると…。(back electromotive force =BEMF) これを分析する回路を設計して、フィードバックをかけるのだという。BEMFつまり私たちの言葉で言えば「逆起電力」ということだ。なんとセンサーを使わずに、 このような方式でサーボをかけるとは何という技術力であり、他社の物まねではないいかにもドイツらしい設計と言える。 さて、このボックス型サブウーファーは日本での価格が1台60万円ということで、導入もしやすくTRIOの導入の可能性を高めるものだろうが、その実物を見て私はふと考えてしまった。 「もしかしたら、このSUB230CTRLにただホーンを付けたのがBASSHORNじゃないの〜!?」 そんな発想が単純な好奇心を引き起こし、どれどれ…とBASSHORNをのぞいてみると!?「えー!! 全然違うじゃないの!!」(写真33) 一目瞭然でわかるように、内部のエレクトロニクスはまだしも、ドライバーの外観からも新規の設計であるということがうかがい知れる。 でも、この巨体の何パーセントがドライバーのバックキャビティーとして設定されているのだろうか? この疑問がわいたときにちょうど良い画像が入手できた。

でも、この巨体の何パーセントがドライバーのバックキャビティーとして設定されているのだろうか? この疑問がわいたときにちょうど良い画像が入手できた。写真38がそのものズバリの空間を見せてくれているではないか。ついでに前述のSUB230CTRLのコンパクトなボディーとも比較してみると、SUB230CTRLは大体130リットルでBASSHORNは約140リットルであるという。 なるほど、ドライバー後方の空間はほぼ互角ということか。  さて、私はAvantgardeから興味深いスケッチを入手した。 さて、私はAvantgardeから興味深いスケッチを入手した。図9がそれだが、BASSHORNの開発段階で描かれたものだが、同社の他のシステムでは一つとして採用されていないExponential hornを原型としているのだ。 一体あの巨大なBASSHORNの中はどのようになっているか、このイラストで上記のドライバーのバックキャビティーの位置するところもご理解頂けるのではないだろうか。 そして、BASSHORNが他の製品のようにSpherical hornを採用しなかったのは、扱う周波数帯域が低すぎるため、波長の長い超低域で同様な設計をしてしまうと巨大になりすぎてしまうということ。 そして、前述しているように波長が長いのでfo付近の特性の乱れも無視できるというものではないかと推測している。 とにかく現在のBASSHORNでも巨大なのに、これを垂直方向まで含めた全方位をSphericalにするとしたら、現状でも1.4メートルというホーン長のBASSHORNでは相当クレージーな大きさになってしまうことだろう。 そして、Fromme氏にもこの図面を見せてBASSHORNをなぜExponential hornにしたのかという私の推測を話すと、いきなりペンをとって解説が始まったのである。 まず、BASSHORNはExponential hornとSpherical hornの中間のデザインであるというのだ。すべてをSphericalにするとサイズ的に非現実的になってしまうということと、 ずっと前にさかのぼって図3を再度見直していただきたいのだが、この図のようにExponential hornの低い周波数で発生するピークをうまく利用して超低域のレスポンスを補うという役目も果たしているというのだ。 そして、BASSHORNの開口部を上から図で見てわかるように、ホーンの終端の形状がSphericalなカーブを描いており、室内の空間に抵抗なく超低域を押し出していくのに貢献しているというのだ。 本当に訊けば訊くほど未知のノウハウが出てくるものである。 さて、外観から判断できる相違点を色々と考えているうちに、ふと違う疑問が頭に浮かんできた。 SUB230CTRLはボックス形状でドライバーの前には無限大の空間があるだけだが、振動板であるコーンの面積にかかる音響的な負荷と比べても、BASSHORNはホーンロードがあるのだから、 同じサーボ方式で良いのだろうか? パラメーターをちょっぴり変えただけという回路でBASSHORNを設計したのだろうか? とまたまた意地悪な好奇心が湧き起こってきた。それも問い合わせてみるときっちりとした回答が返ってきた。 なんとBASSHORNには新開発のActive Dynamic Radiation Impedance Compensation=ADRICという専用の補償回路を搭載しているというのだ。 ホーンに詳しい方はお解りかと思うが、このBASSHORNが扱う周波数帯域を考えるとホーンの開口面積が大変に小さいのである。 それをドライバーの動的なインピーダンス変化を検出して分析することによってウーファーコーンのストロークを意図的に大きく拡大して、 開口面積の小型化で起こりえる音圧の低下を補償しようと言うことなのだ。 ちなみに、聞く所によると 2つのBASSHORNが使用される場合、ADRIC回路は55Hz以下を補償し、4つのBASSHORNが使用される場合、ADRIC回路は、34Hz以下を補償する。 これは開口部の面積の合計が2倍になることに追随するものらしい。そして、6つのBASSHORNが使用される場合、開口部の面積は更に大きくなるに連れてADRIC回路は、24Hz以下を補償するというのだ。 ここまで完全主義者だとは思わなかった。驚きの技術力である。 しかし、私はこのような低域補償に関して素晴らしいな〜、と思いつつ素朴な疑問もわきあがってきた。 前章ではBASSHORNのコントロールパネルと、その機能を解説しているが、このパネルにはBASSHORNの台数を設定するスイッチなどないではないか!! それで、どうやってADRICの補償レベルを設定すると言うのか!? これまで掘り下げられなかった同社の技術力に対してストレートな質問をぶつけてみたのだ。すると…? 私は一日で返って来た答えに思わず唸ってしまった。 そういうことか!! BASSHORNのドライバーには入力波形に忠実であろうとするサーボ信号のフィードバックとしての役目の他にも、何とBASSHORNのお互いが発する音圧を検出して ADRIC回路にフィードバックするという一種のマイクロホンとしてのセンサーの役目もさせているというのである。これには驚いた!! そうか、そうか!! そういうことだったのか!! 謎が解けたぞ!! 写真34と35でふたつのサブウーファーのドライバーの違いがわかる。 BASSHORNのドライバーは通常のエッジ部に加えて、コーン部分にもより多くのコルゲーションが形成されている。 上記のADRICによって強制的にストロークを拡大されて、想像を絶する大振幅でコーンをピストンモーションさせるために強度を高めて分割振動を避けるための特別なデザインなのだ。 更に、これは私の推測でもあるが、BASSHORNのドライバーのダイヤフラムにある多数のコルゲーションは、ADRIC回路にフィードバックするための音圧を受けやすいように、 つまりマイクロホンのように他からの音圧を受けやすいようにSUB230CTRLよりもコーンを軽量化する必要性があり、 それでもコーンの強度が落ちないような設計としてこのようなデザインになったのではないだろうか? この点もFromme氏に質問したが、さすがにコーンの重量までは記憶していないようで、後日回答するということで待つことになった。 また、このBASSHORN専用のドライバーは最小インピーダンス4オーム、能率 99dB(1W/1m)のユニット一台に付き駆動用アンプ一台が担当している。  ユニット一台での連続許容入力は600Wに及び瞬間最大許容入力では二台で1,200Wという

大食いを満足させるだけのパワーを供給しなければいけない。

それを駆動するアンプは更にADRICによってストロークを拡大されパワーを要求されることになる。 ユニット一台での連続許容入力は600Wに及び瞬間最大許容入力では二台で1,200Wという

大食いを満足させるだけのパワーを供給しなければいけない。

それを駆動するアンプは更にADRICによってストロークを拡大されパワーを要求されることになる。これを駆動するパワーアンプは連続出力350WというのはSUB230CTRLと同じだが、BASSHORNの駆動には何と600VAという超強力な電源部を搭載させている。 また、SUB230CTRLではドライバー二個を一つのアンプで駆動しているのだが、BASSHORNでは前述ように電源部を共有化しながら350W出力のパワーアンプをドライバー一個に一台使用するという徹底振りなのである。 人がやらなかったことは不可能であったからではない、それをFromme氏はAvantgardeで証明したのである。 |

第三部へ